大家好

一份通訊,其實是新聞和信件的結合。在過去幾個月裡,我們已經深入剖析加密產業的商業模式,可以說這部分已經做得不錯。今天,我更想聚焦信件的本質——寫一封信給你們。

最近,一位我非常親近的朋友說,最具顛覆力的方法,有時不是用宣言來詮釋複雜情緒,而是以誠懇直白的語言表達。因此這一期,我努力按照這個思路,暫時為同事們執筆,探討加密產業如果要實現百倍規模擴展,可能需要怎樣的革新。雖然說不定最後仍像宣言一般。

我尤其想說的是,從加密技術由小眾創新走向全球金融基礎設施時,行業文化會怎樣演變,又會產生什麼意義。今天的故事帶點跨界:融合米開朗基羅、Hyperliquid,以及一份巴基斯坦歌曲歌單。風格略顯奇特,我知道——這也令我想起了……

如果你在開發文化打造、傳播或消費相關的應用,歡迎來信venture@decentralised.co.聯繫。DCo背後匯聚強勁的資本分配網絡、眾多成長型協議深度合作,以及為內容創作提供支持的研究引擎。或許我們能成為你的後盾。

最後,如果你覺得這篇內容不錯,歡迎在品牌帳號(@decentralisedco)上@我們,分享你的想法。每一個讚都給我們滿滿動力。

故事,正式展開。

要點摘要——加密產業陷入「高度金融化」困境,難以突破早期階段。未來真正能拓展規模的產品,其交易屬性僅佔全部功能的一小部分。

Web3應用若要突圍,必須打造用戶反覆回流、且回流理由不只是「交易」的產品。正如網路世界只有1%的人主動發表內容,未來Web3原生應用亦可能僅1%的用戶會進行鏈上交易。加密既是一種文化,也是表達媒介。行業欲發展壯大,創始人必須兼顧兩者。本文即是圍繞此展開……

大概只有這裡可以讓Mary Meeker、Jay Z和古騰堡「同框」。

我常常想,米開朗基羅在繪製西斯汀教堂穹頂時心裡到底在想什麼。那是人類藝術史上最偉大的作品之一。但一開始,他壓根不想接這個任務。米開朗基羅最鍾愛的是大理石雕塑——錘子、石材與人體,這才是他的舞台。

當時,他因未能完成一位已故教宗的陵墓雕塑背負債務。教宗儒略二世要求他繪製教堂的濕壁畫。米開朗基羅一度懷疑這是同行設的圈套,讓他出醜,因為這個項目極為艱鉅。他陷在「已逝教宗的遺願」與「現任教皇的命令」雙重壓力之下。

而這一切,都來自一位自認不是畫家的藝術家之手。

當時,一般人不敢當面拒絕教宗,所以他還是接下了任務,在1508至1512年期間,耗費四年繪製穹頂。這份工作帶給他極大的痛苦,甚至寫詩自嘲自己像一隻彎腰的貓。其中一句令我印象深刻:

「我的繪畫已死。

Giovanni,請為我辯護,守住我的尊嚴。

我本不在適合的位置——我不是畫家。」

選擇投身藝術的人,對這種情境想必並不陌生:延期困擾、做著不是最愛的工作,以及反覆自我懷疑。但請注意,他一邊自稱「不是畫家」,一邊創造出文化和歷史。

詩中的Giovanni是Giovanni da Pistoia。不過,對這個故事而言,更重要的是另一位Giovanni——Giovanni Medici。他與米開朗基羅青梅竹馬。米開朗基羅年少時就被帶到梅第奇-里卡迪宮,受到洛倫佐·梅第奇的賞識與栽培。

梅第奇家族是中世紀歐洲聞名的銀行家族。你可將他們視為15世紀的JP Morgan或SoftBank,只不過他們是文藝復興時代的金融建築師,真正的「遊戲教父」。

正因當時最強大的銀行家力挺,他穹頂畫作成就520年後,我才能記錄他的故事。歷史上,資本與藝術總是攜手,塑造我們所謂的「文化」——幾乎所有社會敬仰的傑作背後,都少不了鉅額資金。事實上,米開朗基羅未必是同代最傑出的藝術家。

橫跨歷史,許多藝術家更能捕捉人類情感,但我們所知甚少。部分原因是他們未能進入資本圈層,另有藝術家選擇將最好的作品塵封未發。(請勇敢展現!)

現代媒體的運作模式更有趣。當代「西斯汀教堂」不在歐洲,而在網路世界。你每天在X、Instagram、Substack「打卡」。當代「米開朗基羅」們不再仰賴梅第奇,只期待演算法青睞。現代「梅第奇」會收購「教堂」,把自己的頭像掛在上面。例如Elon Musk收購X後,推文瀏覽量暴增。新世代的「眾神」打造了自己的「神殿」。

科技加速文化更迭。短影音時代,表情符號成為打造文化的積木。其背後需要資本支持,若沒有數十億美元投入,Facebook等平台難以崛起;還有相關法規保護創辦人不因用戶發言入獄。想像一下,若你能因親戚發表種族表情符號去告扎克伯格,社會將會怎樣?

科技是當代文化變革的槓桿,加速表達及媒介的演化。每項技術最後都會賦能文化,推動媒介創新。

我常思考技術、文化與資本如何交織。技術一旦擴大規模,即吸引資本;資本進場後,技術表達方式則逐漸「鈍化」。行業由極端重視去中心化,轉向「更優單位經濟」,從批判銀行到讚揚銀行分發數位資產。這種轉變很有意思——它也影響了創始人講故事和CMO的行業敘述。

在往下展開之前,不妨先理清媒介本身的演化軌跡。

演化

人類天生擅長自我表達。自洞穴壁畫以來,我們持續留下思想與情感的痕跡——動物、神祇、情人、渴望與憂慮。媒介一旦網路化,表達更顯豐富。

你可能沒注意,我們的Logo中有一部手搖印刷機,向古騰堡及資訊流通的悖論致敬。當古騰堡於15世紀末印刷《聖經》,他未必預料到自己的發明會極大促進思想流傳。

像是17世紀,科學年鑑在歐洲成主流讀物。印刷及流通能力強化科學革命。人們可以公開質疑「地球是宇宙中心」,無需擔心被燒死。

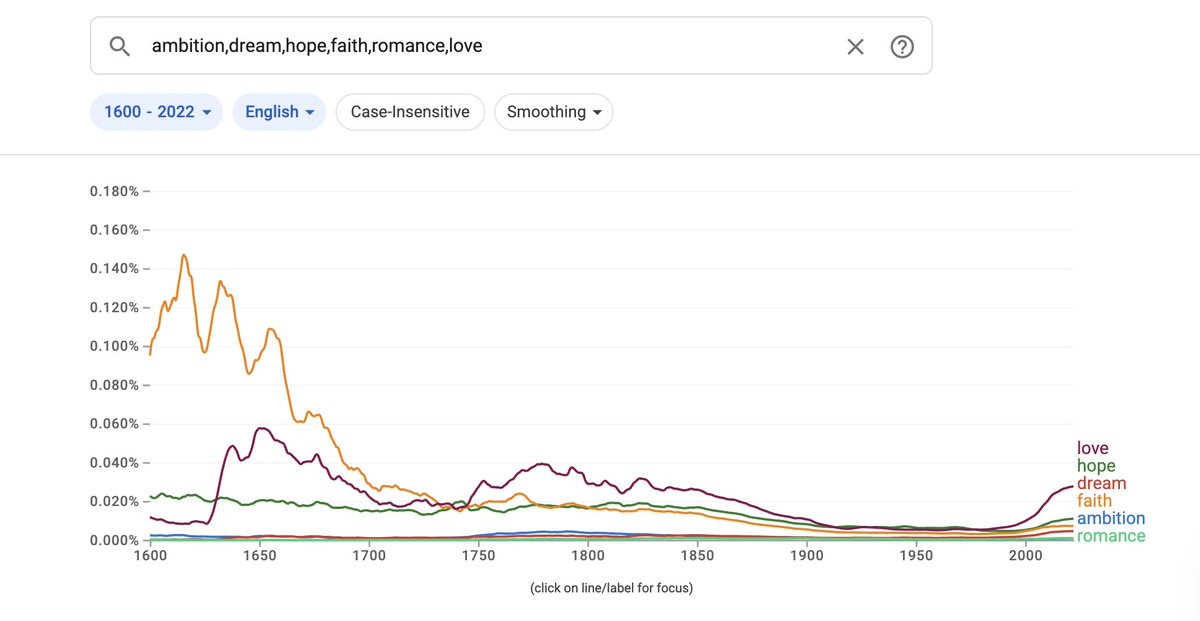

如圖所示,文獻中的「faith」出現次數下降,「love」崛起。並不是整個歐洲拋棄信仰,而是媒體型態改變。印刷機原本是信仰傳播工具,卻反向促進信仰式微。

印刷機象徵科技/資訊一旦釋放即難逆轉。

它讓書面媒體從公共財變成私人財。18世紀前後,人們不再朗讀,而是靜默獨自閱讀。原因很簡單,印刷普及前,書籍與識字率稀缺,閱讀本質是社交:一人朗讀,眾人聆聽。印刷推動書價下降,貴族多了閒暇,沉浸式個人閱讀成主流。書中意見難以控制,導致道德恐慌。

父母擔心孩子不參與工業革命,卻在閒暇時迷戀愛情小說……媒體本質從公眾轉向私密。廟宇雕塑、修道院到私家傳單,傳播內容也由宗教轉向科學、浪漫及政治——這些主題在印刷普及前,難以在私人場所流通。

教會、王權與貴族並不會出版分析權力運作的文本。

此一變革推動了18世紀末美國和法國的政治動盪。細節暫且不論,下個世紀又有新一輪媒體革命:廣播、電視與偉大的網際網路!

變現方式將重塑媒體行業。廣播與電視靠同時收視人數賺錢,難以專注小眾。黃金時段總播新聞,畢竟是全家要一起看。

節目也趨向主流一致。(《王冠》裡的一幕很好展現了電視如何讓女王走進民眾。)

引自Ben Thompson文章

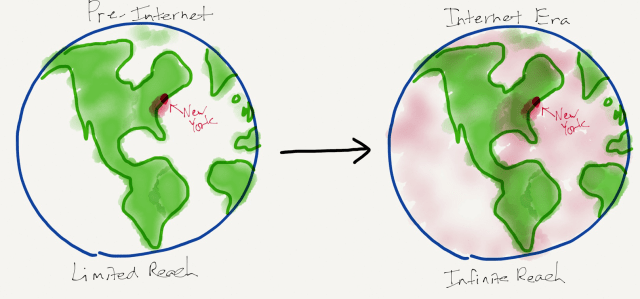

Ben Thompson在此文精彩呈現媒體細分化趨勢。1960年代,想寫新技術(如借記卡)時,很難在網路上找到足夠受眾,內容更聚焦本地圈層。網際網路則改變一切,可以與全球數位經濟關注者交流。我們的用戶遍及162國。

這一切源自網際網路帶來的規模效應。

這種規模反過來加速了文化的擴散。

JK Rowling的《哈利波特》、Jay Z的Blueprint、Dr Dre的耳機,共通點是:都是藝術作品,因資本推動而廣泛流行,形成人才與資金的飛輪。

這些變化背後,其實有一個共同本質。

就是技術。

正是YouTube、Kindle、Apple Music等平台,讓作品直達全球用戶。文化不再局限本地,成為全球觀眾的共同消費,促進用戶爆發、優化單位經濟,平台也因此受益。

共識型文化是大規模用戶進場的最佳切口。我寫過SuperGaming善用知名IP拓展遊戲,下載量已破2億。

引自金融時報

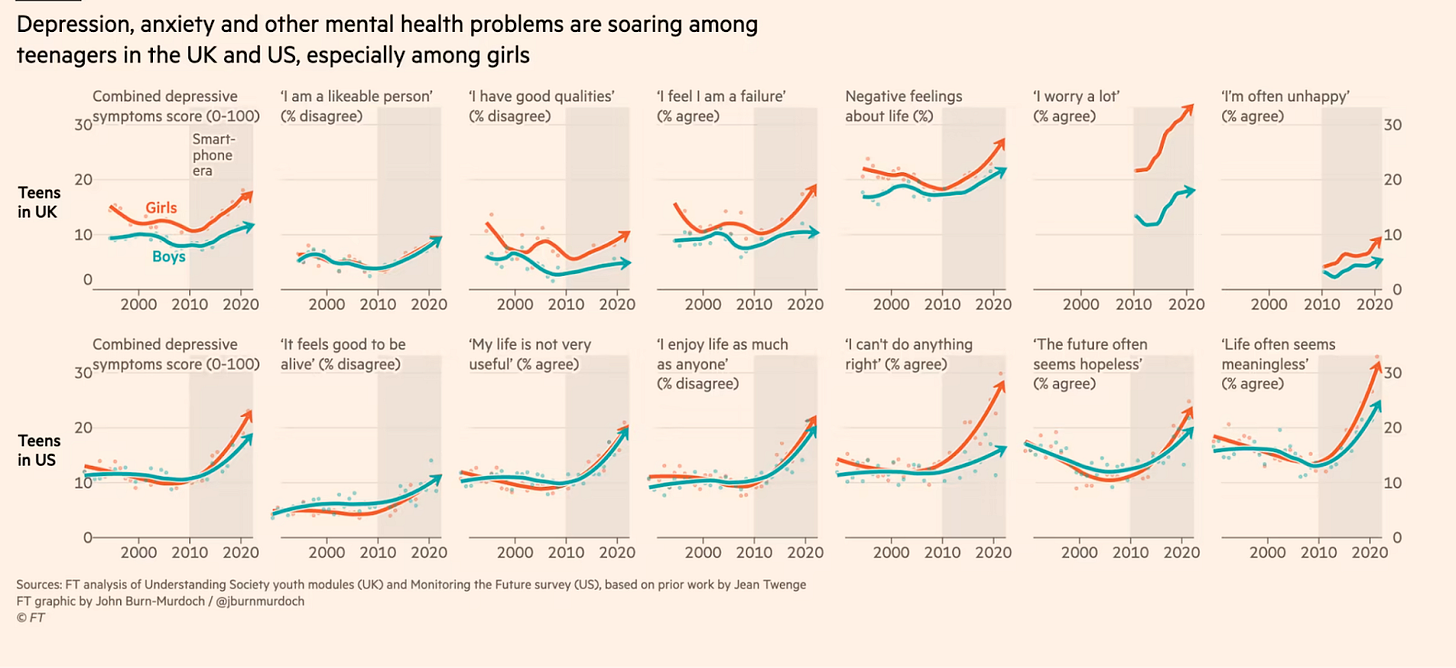

AI和演算法主導下,文化聚合加速。青少年不必主動找媒體,演算法會自動重複推送強化其想法的內容。LLM普及加劇風險——內容不再是人類創造,而是AI無限放大原有世界觀,甚至導致悲劇。反向來看,AI也越來越多應用於心理治療。

科技具備兩面性。一方面,有助小鎮青年認識世界、尋找榜樣;另一方面,也成為錯誤觀點無限放大的溫床。社會日益分裂,對話消失,演算法統治。

我們用「爆款內容」替代「故事傳承」,圈層點擊率犧牲了深度。

事實還重要嗎?只要有點擊量就好。

每人只有十五秒流量,BGM和短影音主宰一切。歷史故事、情感、美德壓縮為短暫的多巴胺刺激。人類體驗變成無窮下滑,一個接一個新內容,現代的「老虎機」。奶奶講給孫子的故事,如今交由Google Gemini自動生成,沒人再有耐心與時間。

我們用調侃式搭訕代替情書,手工的獨特被機器大量稀釋。

那加密產業和這現象有什麼關聯?

理解之前,先梳理產業的發展脈絡。

轉型

米開朗基羅到Jay Z,梅第奇到SoftBank,文化傳播離不開資本。資本讓更多人認同文化,而印刷、廣播、網路等技術推動其擴散。資本是藝術的沃土,也是分發的管道。

當「表達媒介」本身變成金錢,又會怎樣?

這正是加密市場面臨的兆元難題。

加密最初希望以賽博龐克精神取代銀行。早期收到Satoshi白皮書的人,多因加密軟體與政府衝突。1990年代,輸出加密技術幾乎等同於輸出核武,因此先天就懷疑並反感政府。

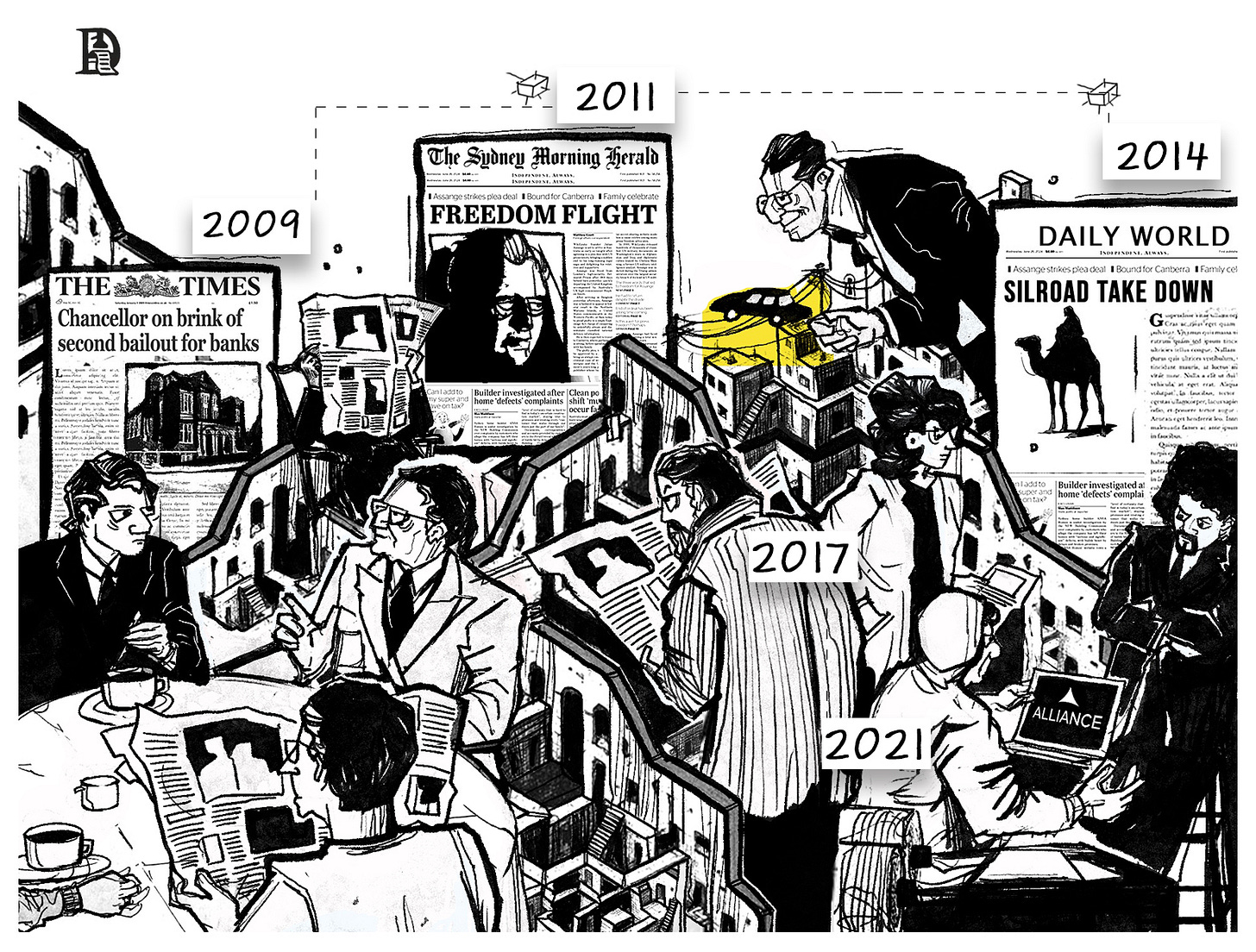

比特幣早期用戶並非Fintech愛好者,而是絲路等灰色產業、遭銀行封殺的組織。WikiLeaks被PayPal斷金,轉而接受比特幣,Satoshi還說他們「捅了馬蜂窩」。那是2011年,比特幣仍在邊緣地帶。行業聚焦要到Ethereum於2014年ICO之後。2017年3月Cosmos ICO引爆「萬物上鏈」。

叫車?上鏈。交友App?上鏈。政府也要鏈改!

一切都上鏈、代幣化,大家需要去中心化——半是玩笑、半是真實。

關鍵原因有二:

- 以太坊智能合約讓資產發行、轉移、交易極其便利

- 鏈上資本形成突破式創新,創辦人可避開VC,直接向「社群」募資,事實上就是那群炒幣者。

ICO為VC股權帶來流動性,也讓散戶參與。高喊去革新VC,鼓吹「社群」共持資產(Token)、分散治理(DAO),一度振奮人心。

如同金融市場循環,極端樂觀主導,直到价格歸零。

市場成熟後,分成兩類用戶:量化派和「農民」。

- 量化派是高階交易員,靠資金、資訊與金融知識套利

- 「農民」是一般用戶,為協議提供「勞動力」。我自己也是幫協議出內容、換代幣。更廣義則是無數「空投農」。

甚至不發Token,只叫「積分」也能賣夢想。

產業從「顛覆體制」演變成只盼空投補貼度過熊市。

那是美好年代。圖片來源

從此,沒人在意「去中心化」,大家只看「哪個Token漲最多」。就像媒體由「消費媒介」變成「社會聲望指標」。ICO潮退後,要靠發Token吸金變難。

市場訊號機制開始演化。Token價格仰賴VC與交易所背景定價。

產業如所有新事物邊走邊試。到底叫別人ser對嗎?DAO電話要不要參加?無所謂。創辦人拿DAO Token買豪宅、Snoop Dogg在元宇宙買地,或許還真得看看Dr Dre是不是還是Dr D.R.E

Discord群人數等同「社群」,Token價格變成「產品」標誌,忽略許多市值十億美元協議每日收入不到100美元。把「討論問題能力」錯認為「執行力」,把技術名詞誤解成創新。

比特幣ETF行情火爆,山寨幣沒動,大家開始認清現實。

2024年meme幣熱潮,其實代表行業醒悟——「波動性」就是「產品」。只要會漲、只要機制看似公平,大家就願意投機。從WIF、Fartcoin到各種怪幣,終於明白,投機資產本身也能成為表達工具。唯一的共識是:

逐利。

行業由「信仰」或「技術」轉向「行為經濟學」,核心變成「交易」。這並不奇怪,畢竟區塊鏈是「貨幣高速公路」。但同時,另一種「加密文化」也在悄然浮現。

真正能規模化的產品,往往抓住圈外人看來極為「特別」的用戶行為。例如Layer3,看似空投農民工具,實則已是百萬級Web3用戶入門閉環,涵蓋聲譽、錢包、Swap、多鏈支援。早期被當作「任務平台」,新項目冷啟動已離不開它(我方項目也在用)。

你會想到2021年會是這樣嗎?圖片來自Pudgy Penguins Twitter

同理,NFT被視為「死技術」,Pudgy Penguins卻做出典範,與沃爾瑪合作創造逾1000萬美元營收,品牌全網資產累積曝光超1200億次,日均IP流量約3億。Pudgy以加密原生模型開創新玩法:結合零售合作,用Web2社群引爆流量。

這些例子都在追問:加密文化到底是什麼?是盲目炒meme?是天天合約爆倉?還是搏剛上的AI概念幣,只因AI即將顛覆就業、兩年內必須逃離「永久中產」?

市場已給出答案:加密既是表達媒介,也是交易文化。用戶認同其作為國際價值流轉工具(穩定幣盛行),但某些想法並不被市場買單,「Play-to-Earn」已然遇冷,內容幣尚未爆發。

每天看朋友在Instagram分享內容,卻不知自己Zora作品價值幾何,十分可惜。

如同言論自由必然有冒犯內容,全球資源協調也可能被惡意用戶濫用。結果很簡單:品質劣化,沒人再聽你說,也無人願意買單你的資產。Crypto Twitter可能正在經歷這樣的雙重代價。

不得不承認,加密產業的演化與所有媒介一樣。許多冷門書籍被遺忘,網上數百萬部落格乏人問津,社群內容一天就消失,加密資產也終將如此——四千萬Token中多數歸零。內容幣未來也許會像2021年的NFT、2017年的ICO,成為一代人的懷舊。

萬物的歸宿都是湮滅,除非有文化核心。

文化核心在於交流形式。語言塑造我們理解世界的方式。2021年前尚能用圈內術語自娛自樂,若想破圈,必須用大眾語言溝通。這正是Decentralised.co致力推動的。

譬如,交友App不必標榜「用zk-proof驅動」,用戶只在乎能否找到對象。穩定幣不是比拼上了多少鏈,用戶只在乎匯款快不快、便不便宜。人們關心的是今日能用什麼,不在意未來可能發生什麼。

行業越貼近C端,就越需要用一般網民能理解的語言表達。語言歸根究底是社群認同和互動頻率的體現,我們必須改變引導與留存新用戶的方式。

新一代的「梅第奇」是注意力販子。

新一代的「米開朗基羅」則是定義資本流向的藝術家。

讓我詳細說明。

升華

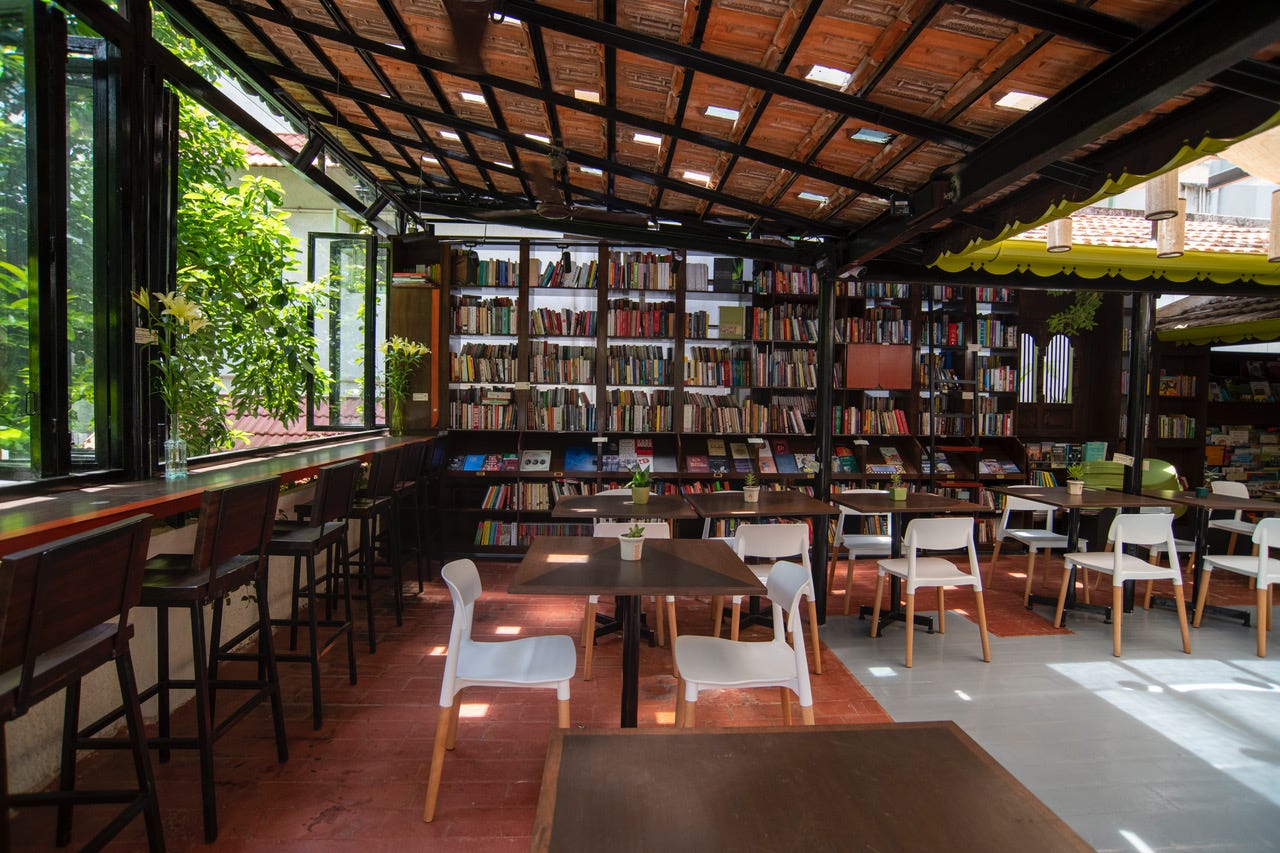

以「賭場和咖啡館」來看加密生態。賭場資金流快,但用戶留不住,最後贏家多半是莊家。咖啡館則穩紮穩打,來客為環境和故事留連。有宗教背景的社會,教堂、寺廟也是如此。咖啡或信仰只是表象,真正凝聚人心的,是故事和情感。

班加羅爾Champaca咖啡館就是交流、靈感書寫的聚落。圖片來源

人們之所以願意長期回流,是因分享故事與交流。現今加密社群裡,大家最常分享的是K線圖,一旦行情回落,用戶就不再回來。如何提升回流?如何讓加密技術真正突破?

必須回到Web生態本質。

現代網路受到兩大力量驅動:

- AI和大模型浪潮下,創作氾濫,人人皆創作者,實則無人是獨特創作者。用戶需要全新內容擁有、變現和分發機制。

- 內容可驗證性。AI產製的內容能黏住用戶,吸引流量進而變現。

加密給網路最大的價值是可驗證性與所有權。這些觀念並不新穎,2023年我們就討論過。如今,監管和資本態度轉向,意味著新機會窗口出現。

Web的本質是自由表述,加密則讓用戶真正擁有內容分發權,也能自由發行、交易或持有資產。meme幣的流行本質是全民貨幣化表達的極致。

網路初期人們想像是工作機會,但真正吸引大規模用戶的,是娛樂和交友。meme資產是加密時代的娛樂設施,但因「損失效應」難以持久。也許,並不是所有事都適合交易化。

僅1%的網路用戶會主動發表內容。放到加密世界,或許99%的用戶在App裡根本不會頻繁交易。關鍵在於如何設計出讓用戶因其他理由持續回流,而不是不斷參與鏈上交易。下一代面向C端的加密應用,魔力就在此。

我知道,這聽來有些矛盾。一方面區塊鏈是「貨幣高速公路」、一切皆市場,但頻繁交易會導致流失。歸根結底,注意力才是真正資源。

那會是什麼模樣?

以下是社群和娛樂領域的早期探索。

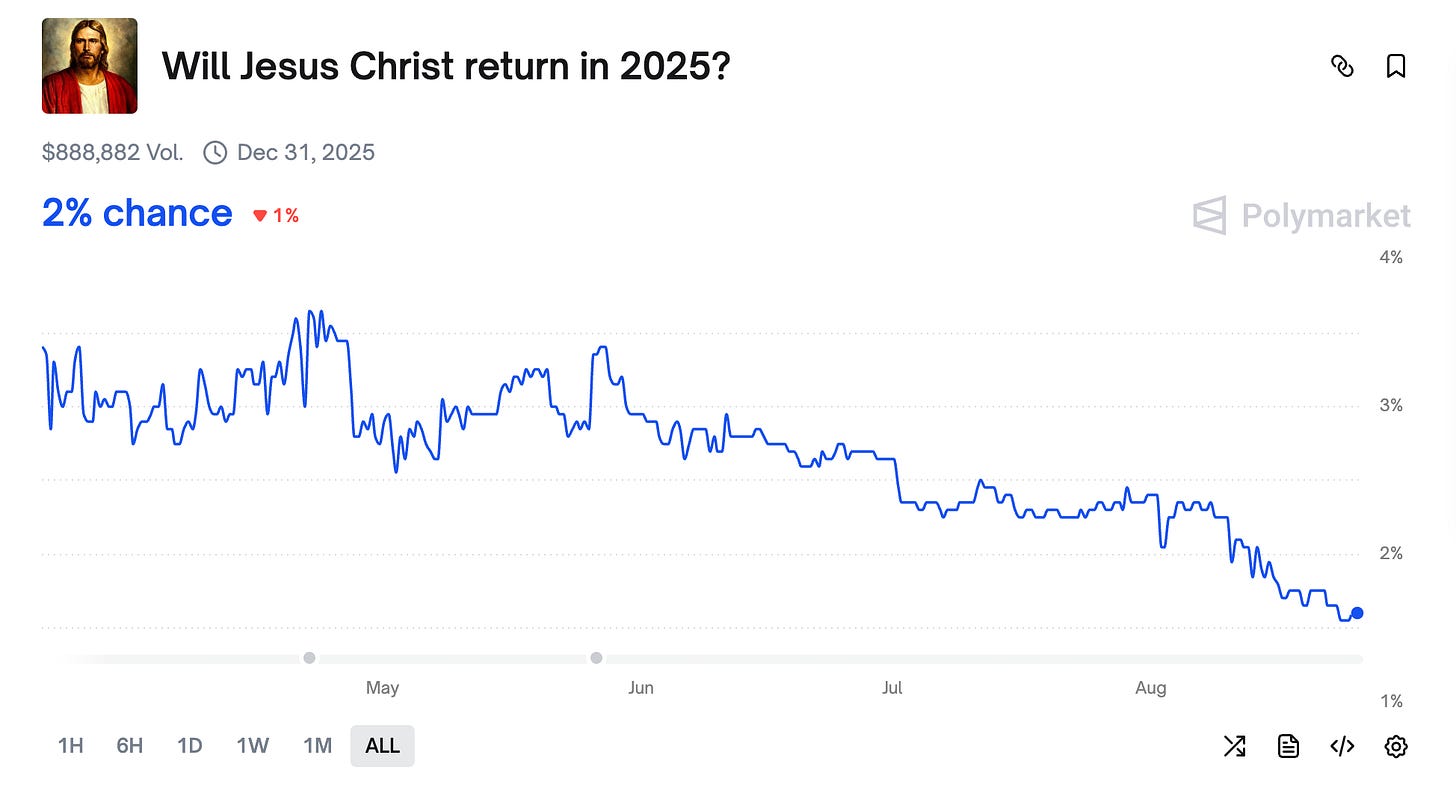

1. 以預測市場為核心結構的社群網路

現今預測市場平台會邀請KOL在內容中嵌入預測市場,交易手續費回饋創作者。Twitter即將與Polymarket正式整合,這種「注意力+交易」融合作法仰賴加密技術支撐。

即使如此,加密圈仍是唯一真的能下注「耶穌2025年是否歸來」的地方,但能開多大倉就難說了。

2. 更優單位經濟模型的音樂串流平台

Spotify單曲流分潤僅$0.03-0.005,主因訂閱費過低。讓創作者能發行數位紀念品,平台抽成,分潤即提升。例如,我很樂意收藏一張Fort Minor《Rising Tied》簽名黑膠。

也許,黑膠可以在鏈上發行,實體隨時領貨。這種新商業模式已在部分領域出現。像你可在Courtyard買卡包,但社群與串流平台各自為政。

這並不等於否定金融基礎的重要。我們曾討論Hyperliquid、Jupiter等高收入應用,它們就是現代銀行。資本集中才能開發新工具、吸引目光。

但要長久,還是要讓用戶為其他理由持續回流,而非單靠投機。交易體驗必須再進化。

這讓我思考,「文化」真正的定義是什麼?

文化是每個人心中念念不忘的故事總和。像我和巴基斯坦計程車司機互推歌曲,因愛人一句「媽媽生病就用Kheer哄我」而在Instagram收藏甜品食譜,被問起印度電影,總是推薦《Jab We Met》《Veer Zaara》《Laapatha ladies》。

還有,為祈願親人痊癒,會去家族三代常去的教堂。

這些沒有金錢交易,卻因故事與情感建構起共同體,讓這些瞬間永遠難忘、價值無可取代。生活的密度因此提升,產品也會反映這種底層感受。

長期使用蘋果產品,你會體會到Steve Jobs迪士尼時期的影響。拿起iPhone,能感受到他對美學的極致追求,這也是為何每年iOS再怎麼微調大家都願意買單。

Web3產品極少有這類「文化底座」能大規模複製,Web2則精心經營。Facebook首發聚焦常春藤校友社群,Quora一度是矽谷開發者互助平台,Substack至今仍是高品質文學聚集地。Web3一樣能打造「文化底盤」。

若你長期關注PumpFun或Polymarket,對新興文化有更深感觸——但行業尚幼,難以凝聚。

科技不只改變表達方式,也提升美好事件發生的機率。像40%伴侶來自網路,科技本質正是:左手改造表達,右手提升幸福機會。

如果只把加密當投機工具,就是放棄無數新機會。

或許,是時候把加密視為表達媒介,真正想像一種全新產業文化。

向新文藝復興致敬,

聲明:

- 本文轉載自[Decentralised.co],版權歸原作者[Joel John]所有。如有疑義,請聯絡Gate Learn團隊,我們將妥善處理。

- 聲明:文中觀點僅代表作者本人,不構成任何投資建議。

- 譯文由Gate Learn團隊翻譯,除特殊說明外,嚴禁轉載、分發或抄襲本譯文。

相關文章

3074傳奇後對以太坊治理的思考

最後與當前牛市中的 NFT 和模因幣

真實世界資產 - 所有資產都將鏈上移動

Gate 研究:比特幣反彈 3.5%,以太坊落後,Dinari 和 Pell Network TVL 暴增