Grundlagen von Zero-Knowledge-Coprozessoren

Zero‑Knowledge Koprozessoren (ZK Koprozessoren) bilden eine innovative Schicht in der Blockchain-Infrastruktur, die darauf abzielt, aufwendige Berechnungen von der Hauptkette auszulagern und gleichzeitig überprüfbares Vertrauen sicherzustellen. Um die Bedeutung dieser Innovation zu verstehen, sollte man die grundlegenden Funktionen von Koprozessoren, die Prinzipien von Zero-Knowledge-Beweisen sowie die Herausforderungen betrachten, die in modernen Blockchain-Ökosystemen gelöst werden sollen.

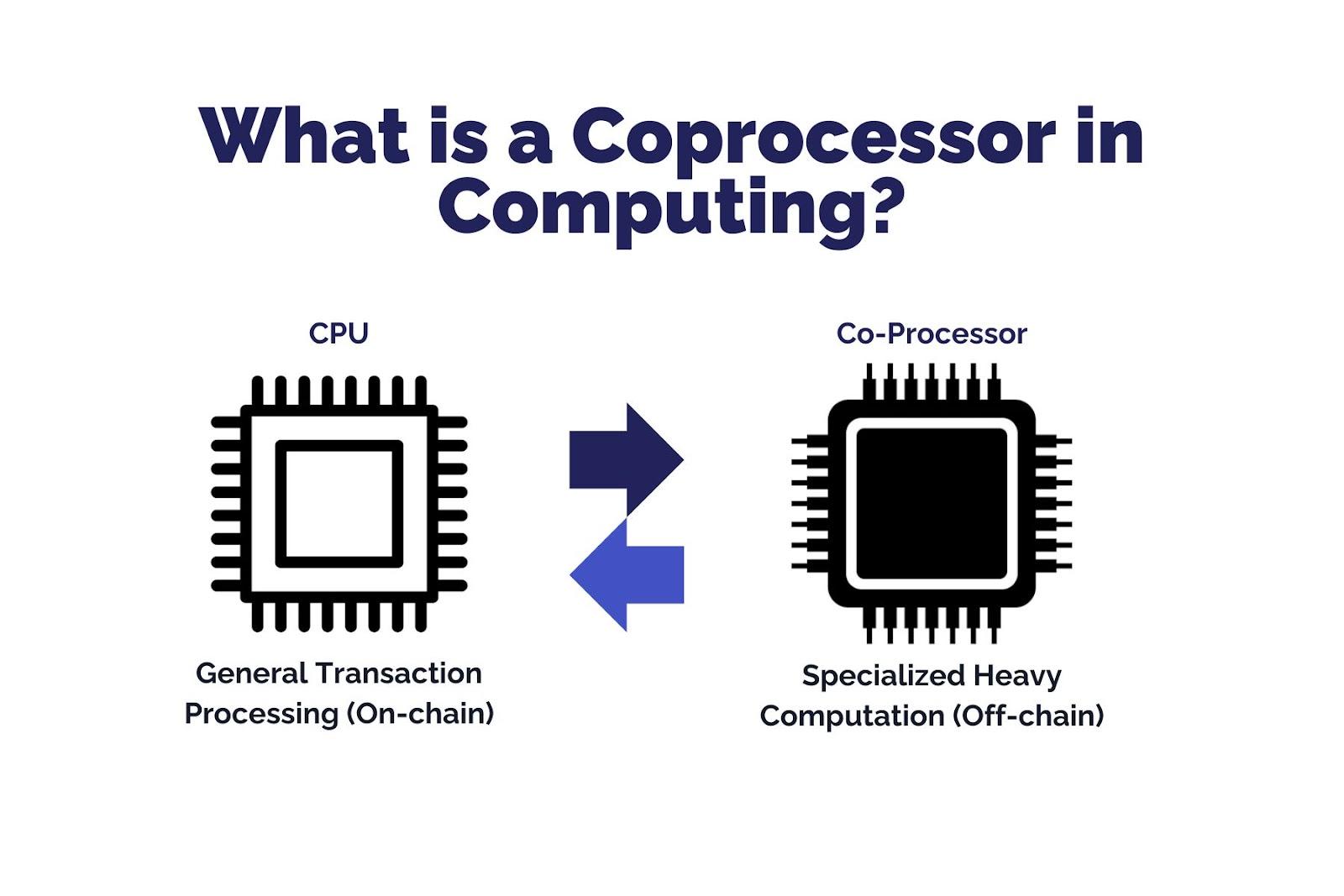

Was ist ein Coprozessor in der Computertechnik?

In der klassischen Computertechnik versteht man unter einem Coprozessor eine ergänzende Recheneinheit, die spezialisierte Aufgaben parallel zur zentralen Verarbeitungseinheit (CPU) übernimmt. Früher kamen Coprozessoren insbesondere bei anspruchsvollen Berechnungen wie Fließkommamathematik oder Grafikverarbeitung zum Einsatz, sodass die CPU für allgemeine Aufgaben entlastet wurde. Diese Aufgabenteilung senkte die Rechenlast des Hauptprozessors und sorgte für eine effizientere Verarbeitung ressourcenintensiver Operationen.

Dieser Ansatz findet heute Anwendung in Blockchain-Umgebungen, in denen Berechnungen auf der Kette aufgrund von Gas-Limits oder Blockgrößen von Natur aus kostenintensiv und begrenzt sind. Die primäre Ausführungsschicht einer Blockchain übernimmt dabei die Rolle der CPU: Sie verarbeitet Transaktionen, verwaltet den Status und setzt Konsensregeln durch. Ein Coprozessor führt in diesem Zusammenhang aufwändige Berechnungen außerhalb der Kette aus und liefert anschließend einen überprüfbaren Nachweis des Ergebnisses, der von der Basiskette geprüft werden kann. Das Modell ermöglicht es, die Sicherheit der Blockchain aufrechtzuerhalten und gleichzeitig deutlich höhere Rechenkapazitäten zu erschließen.

Überblick über Zero-Knowledge-Proofs

Zero-Knowledge-Proofs (ZKPs) sind kryptografische Verfahren, mit denen eine Partei, der sogenannte Prover (Beweiser), einer anderen Partei, dem Verifier (Prüfer), nachweisen kann, dass eine Aussage wahr ist – ohne dabei weitere Informationen über die zugrunde liegenden Daten offenzulegen. Drei zentrale Eigenschaften kennzeichnen einen Zero-Knowledge-Proof: Vollständigkeit, Korrektheit und Zero-Knowledge. Vollständigkeit bedeutet, dass ein ehrlicher Prover einen Verifier immer überzeugen kann, sofern die Aussage tatsächlich wahr ist. Korrektheit stellt sicher, dass bei einer falschen Aussage kein Prover den Verifier überzeugen kann – außer mit vernachlässigbar geringer Wahrscheinlichkeit. Die Zero-Knowledge-Eigenschaft garantiert, dass der Verifier keinerlei Informationen außer der Gültigkeit der Aussage erhält.

Heute kommen unterschiedliche Zero-Knowledge-Proofs-Konstruktionen zum Einsatz, insbesondere zk-SNARKs (Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) und zk-STARKs (Scalable Transparent ARguments of Knowledge). SNARKs bieten kompakte Beweisgrößen und schnelle Überprüfung, erfordern aber meistens eine vertrauenswürdige Initialisierungsphase. STARKs eliminieren diese vertrauenswürdige Einrichtung und bieten zudem nachweisliche Sicherheit gegen Quantencomputer, wobei die erzeugten Nachweise in der Regel größer sind. Beide Ansätze sind maßgeblich für die Skalierbarkeit von Blockchains und die Entwicklung datenschutzfreundlicher Anwendungen.

Definition von Zero-Knowledge-Coprozessoren

Ein Zero-Knowledge-Coprozessor verbindet die Prinzipien des Coprocessing und der Zero-Knowledge-Proofs zu einer Off-Chain-Recheneinheit, die verifizierbare Ergebnisse an die Blockchain liefert. Anstatt alle Berechnungen auf der Kette auszuführen, was oftmals zu hohen Kosten führt, lagert das System komplexe Operationen an den Coprozessor aus. Nach Abschluss der Berechnungen erzeugt der Coprozessor einen kryptografischen Beweis, der die Korrektheit des Ergebnisses bestätigt. Die Blockchain kann diesen Nachweis prüfen, ohne dass sie selbst die Berechnung wiederholen muss.

Dadurch können Blockchains auch besonders rechen- oder datenintensive Aufgaben umsetzen, wie etwa groß angelegte Datenanalysen, datenschutzkonformes maschinelles Lernen oder die Verifikation über verschiedene Ketten hinweg – ohne Einbußen bei Sicherheit oder Dezentralisierung. Letztlich erweitern Zero-Knowledge-Coprozessoren die Funktionsmöglichkeiten von Blockchain-Netzwerken, während sie die grundlegenden Vertrauensmechanismen erhalten.

Warum Zero-Knowledge-Coprozessoren benötigt werden

Die steigende Komplexität dezentraler Anwendungen verdeutlicht die Schwächen aktueller Blockchain-Architekturen. Smart Contracts auf Layer-1-Netzwerken wie Ethereum sind durch hohe Gasgebühren und beschränkte Kapazitäten limitiert, was anspruchsvollere Berechnungen oft unwirtschaftlich macht. Selbst Layer-2-Rollups verbessern zwar die Skalierbarkeit, konzentrieren sich aber hauptsächlich auf die Bündelung von Transaktionen und lösen nicht das Problem rechenintensiver Ausführungen.

Zero-Knowledge-Coprozessoren schaffen Abhilfe, indem sie die Rechenlast auslagern und dennoch eine überprüfbare Vertrauensbasis bewahren. Beispielsweise lässt sich das Abfragen historischer Blockchain-Daten oder das Transformieren großer Datensätze durch kryptografische Verfahren vollständig auf der Kette häufig nicht effizient umsetzen. Mit einem Coprozessor können Entwickler diese Operationen off-chain durchführen und der Basiskette kompakte Nachweise der Korrektheit übermitteln, was Kosten und Latenzzeiten drastisch senkt.

Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der Datenschutz: Berechnungen auf klassischen Blockchains sind öffentlich einsehbar, sämtliche Eingabedaten und Zwischenstände sind für jeden Netzwerkteilnehmer sichtbar. Zero-Knowledge-Coprozessoren hingegen ermöglichen vertrauliche Berechnungen, bei denen sensible Informationen – wie personenbezogene Angaben oder proprietäre Algorithmen – verborgen bleiben, während dennoch ein Nachweis der Korrektheit vorliegt. Gerade in regulierten Branchen und im Unternehmenskontext, wo Vertraulichkeit essenziell ist, gewinnt diese Eigenschaft zunehmend an Bedeutung.

Stellung in der Blockchain-Architektur

Zero-Knowledge-Coprozessoren übernehmen im modularen Blockchain-Paradigma eine eigenständige Funktion. Im Gegensatz zu zk-Rollups, die Zero-Knowledge-Proofs primär zur Transaktionskomprimierung und Skalierung nutzen, sind Zero-Knowledge-Coprozessoren darauf ausgerichtet, beliebige Off-Chain-Berechnungen zu realisieren, die nicht zwangsläufig Transaktionsbündelungen beinhalten. Sie ergänzen bestehende Layer und ersetzen nicht Rollups oder andere Skalierungslösungen.

In einer gängigen Architektur übernimmt die Basiskette (Layer 1) die Konsensfindung und grundlegende Prüfungslogik. Layer-2-Rollups bieten skalierbare Ausführungsumgebungen für allgemeine Smart-Contract-Prozesse. Der Zero-Knowledge-Coprozessor arbeitet parallel zu diesen Schichten und übernimmt spezialisierte Berechnungen wie Datenanalysen, kryptografische Operationen oder nachprüfbare Off-Chain-Logik. Die vom Coprozessor generierten Nachweise lassen sich je nach Bedarf an die Layer-1- oder Layer-2-Kette übermitteln.

Diese Architektur steht für den Trend zur Modularisierung: Unterschiedliche Infrastrukturkomponenten der Blockchain spezialisieren sich auf bestimmte Aufgaben und arbeiten über verifizierbare Nachweise zusammen. Da immer mehr Anwendungen nach überprüfbaren Interaktionen mit externen Daten oder hoher Rechenleistung verlangen, entwickeln sich Zero-Knowledge-Coprozessoren zu einer Schlüsseltechnologie fortschrittlicher dezentraler Systeme.